佐藤肇監督「怪談せむし男」

怪談より怪優。

【映画についての備忘録その62】

宗方信一はある会社を経営していたが、死の数か月前、精神的な異常をきたし、父親の圭介(加藤武)が院長を務める精神病院へ入院した。その臨終の際、妻の芳江(楠侑子)は自宅で、彼女に何か伝えようとする信一の夢を見る。その後、病院へと向かった芳江は、圭介の助手の山下(江原真二郎)もまた、死の間際に信一は何か伝えようとしていた、と言うが、圭介は脳髄が破壊されていた信一にそんなことが起こるべくもない、と取り合おうとはしなかった。

芳江のもとに信一の会社の弁護士を務めていた磯部(加藤和夫)が訪ねてくる。彼は信一の会社は潰れ財産はほぼすべて抵当に入ったが、唯一、精神に異常をきたす直前に信一が購入した別荘だけが残ったことを告げ、彼女にその鍵を渡す。

芳江はその別荘に信一の病の原因があるとみて、別荘へと向かう。そこには一人、別荘の管理をしているらしい、気味の悪いせむし男(西村晃)がいた。その晩、寝室で信一の陰惨なふくみ笑いと、女の悲鳴を聞き、恐怖におびえる芳江。その翌日、圭介と山下、姪の和子(葉山葉子)が芳江を心配してこの別荘へと訪れるのだが…。

佐藤肇監督3作品目!こちらもオススメをいただいたのをきっかけに、東映チャンネルで鑑賞。ホラー映画なんで、今回も、「観ようと思って検索したらこのページがひっかかって読んだらネタバレじゃんorz」みたいなことがおこならないように詳しく内容は書かずにおきますw

さてさて、三作見てくると佐藤肇監督のお馴染みさんというのがだんだん分かってきて「吸血鬼ゴケミドロ」と「散歩する霊柩車」とのスタッフや俳優さんの共通点なんかも見えてきます(・∀・)音楽はやはり菊池俊輔さんで、これまた、ホラー映画っぽい、おどろおどろしい感じ。始まりは月夜の中の洋館、悲鳴をあげて目覚める芳江(こちらは「ゴケミドロ」の楠さんで、訳ありげな雰囲気w)、別荘は東欧あたりの古城ですか?みたいな洋館で、ドラキュラでも出てきそうな雰囲気と、舞台装置はバッチリ。

信一の亡骸が入れられた棺桶からガタッと音がして、開けたら口に白い花をくわえていたりとか、別荘につけば、中にカラスが突然侵入して芳江を襲いそうになったり、扉が突如バタバタとスゴい音を立てて開いたり閉まったりを繰り返したかと思うと、今度はどうやっても開かなかったり、とか、“怨霊”の存在を感じさせるホラー映画の定番のような煽りが次々やってきて、遊園地のお化け屋敷のよう。

とはいえ、電気ついた部屋でまっ昼間に観ちゃったのとそしていい大人なので(笑)、それらについては「おお、きたきた!」みたいな楽しみ方をしたわけなのですがw、それは置いておいて、この映画の見所はもう、西村晃さん(と霊媒師役の鈴木光枝さん!)につきるのでありました。

西村晃さんのせむし男は見るからに怪しくて異質。芳江たちが彼を忌避するような振る舞いをしてしまうのもやむをえないように見えます。だから、彼に自然に接している和子の特別に“選ばれた”ような感覚や、それ故にせむし男が和子にだけは彼の抱えているものの重み、その心の中に少し立ち入らせそうになることもまた、当然のように思えてきます。

西村晃さんは一人二役で、もう一つの役はせむし男のお兄さん、富永男爵。回想シーンに登場します。戦時中までこの館の持ち主だった男。で、せむし男はみすぼらしい身なりなのですが、回想の中のお兄さんは男爵なので、ザ・貴族な服装。んで、男爵のときは、それを見事に着こなして、まさに貴族の品の良さを感じます。

怨みの感情に飲み込まれた兄と、その兄の呪縛から逃れられない弟の、見た目とは反した兄を思う純粋さを演じて見せる怪優。兄弟の関係性はストーリーとしては詳しく描かれていませんが、そこはとりあえず横に置いておいて(2回目)、西村晃さんの演技で補完して、何だか納得できるのであります。

んで、霊媒師の鈴木光枝さんの迫力。これはもう、言葉で説明するより観てください!って感じ。。お化け屋敷のように楽しんでいた映画のなかで、本気で怖さを感じたのが、鈴木光枝さんの霊媒師が霊を自分におろたときの変貌ぶり。別荘の近くをたまたま通りかかった霊媒師は、この屋敷に何かを感じて訪ねてきます。彼女なら信一になにが起きたのかがわかるはず、と降霊させると…柔和なの面影は完全になくなって、迫真の演技。中年男性のような声と振る舞い、そして、暴力性。んー、やっぱり文章にするのは難しいので、観てみて下さい!もう、ほんと怖いから!鈴木光枝さんは今作で初めて拝見した女優さんだったのですが、Wikiみたら新劇界の重鎮で、「新劇界の三大婆さん(役)女優」とか呼ばれていらしたのですね(笑)

はい、というわけで怪談のストーリー自体はなんだかちょっと「これは結局なに?」みたいなとこもあったんですが、それは横に置いておいて(3回目)ストーリーよりも怪優の演技が楽しかった本作。どうしてこの人が晩年、水戸黄門になるんだろう(「散歩する霊柩車」から2回目)。

そうそう、ググったりしてでてくる映画のデータベース、本作の紹介文やキャストが少し違っています。圭介役は実際には加藤武さんだったんですが、データベースでは北村和夫さん。加藤さんは私が小さいころにドラマでみていた役のイメージに近くて、加藤さんってこういうキャラでずっと来てたのかな、なんて思った次第。

渋谷実監督「気違い部落」

“気違い”のようで、どこにでも潜んでいる“普通の”物語。

【映画についての備忘録その61】

この国のとある場所にある小さな村―“気違い部落”。

貧乏な小さな村で色と欲をむき出しにした農民生活が“気違い沙汰”にみえるのでこう呼んでいる。

村は機屋の社長である良介(山形勲)を親方としていて、この男を中心に集落は統一されている。親方の権力は絶対で、集落の掟は国の法律より優先することさえあった。しかし、頑固者の鉄次(伊藤雄之助)は、博打に熱をあげ、工員の若い女性たちに次々手を出すような良介を親方とするのを良しとしない。鉄とその女房のお秋(淡島千景)は簡単には親方の指示に従わず、しばしば反目しあっていた。

一方、二人の娘であるお光(水野久美)と良介の息子である次郎(石浜朗)は恋仲で、村を嫌って東京へ出た次郎も、お光に会うために時折村へと帰ってくるのだった。

そんなある日、村に割りあてられた税金の支払いをめぐって、良介と鉄が大ゲンカとなり、これをきっかけに鉄の家族は村八分にあう。さらに悪いことに光が肺病となってしまう。一向に良くならない光を心配した次郎。村の駐在(伴淳三郎)に光のことを頼み、駐在は鉄に特効薬を安く世話してやる。この薬が効いて光はみるみるうちに元気になっていくのだったが…。

シネマヴェーラ渋谷の「名脇役列伝IV 伊藤雄之助生誕百年記念 怪優対決 伊藤雄之助vs西村晃」にて鑑賞。午後休取って行ってきました(仕事より映画w)。初・渋谷実監督ですが、監督より何より、まぁ、この特集のタイトルとそして特集の中でも強烈なこの映画タイトルが気になって行ってきちゃったわけですw

午後休でタイトなスケジュールで(笑)5分くらい前に着く予定だったので、朝、仕事の前におにぎりとパンを調達しておき、着いたら速攻で食べて鑑賞開始!これで万全!は乗ったバスの系統を間違えてしまうというポカで計画倒れ(^◇^;)最初の3分ほどが過ぎてから到着し、劇場の中に入っても暗い中を空いてる席を探して恐る恐る移動したのでσ(^_^;落ち着いて観られたのは5分は過ぎたくらいだったでしょうかorz小さく屈んで移動はしたものの、鑑賞の邪魔になってしまった方もいらしたと思いますので、大変申し訳ありません(>_<)

席に着いたら着いたでビニール袋ガサガサやるわけにはいかないし、と、空腹を抱えたまま鑑賞(笑)しかも、これ、旧作なのに2時間越え(タイトルだけしか情報入れてなかったので、すぐ終わるだろうと思ったら長いの!!)!と、まぁ、てんやわんやで鑑賞したんですが、映画そのものは、腹ペコだとかそういうこと忘れるくらい(ここを言うための長い前置きw)に面白く、タイトルの奇抜さに負けない、いろんな意味で楽しめる映画でした。

ひたすら笑い通しの前半と、シリアスに家族愛とか土地への愛というか、鉄に視点をあわせたドラマ部分とがうまく話が流れて、そして、こちらもその突然の変化にしらけるでもなく、真剣に見入っていました。

前半はまずもって、構成が面白くて、村の人たちの生活を森繫久彌さんのナレーションで、まるでドキュメンタリーのように(で、これがすごく笑うんですけど)紹介していきます。貧しいゆえの強欲ぶり、くだらない井戸端会議の内容、まぁ、とにかく笑えます。

野良犬が迷い込むと貴重なタンパク源!と食糧にしてしまうらしいのですが(笑)薬きょうを餌のようにまいておびき寄せw近づいたところをいざ!と思ったら後ろで見ていたほかの村人が殴り殺してもっていっちゃう。しかも、そのただで手に入れた犬の肉を市場より高値で売り渡す(笑)(昔は貧しいところはほんとに犬とか食べてたんだろうか!?)犬の肉の臭みを取る方法についのナレーションによる解説付きw

保険の勧誘員に「奥様」と呼ばれていい気になった良介の女房(どう見ても”奥様”って風情じゃないわけですが😂)が、工場で働く女の子たちに”奥様”と呼ぶように強要したり。

賭博が唯一の娯楽なので、面倒くさいことにならないように村の駐在さんを味方にしようと酒やバイクで手懐けたり(この駐在さん、初登場の場面でのナレーションが「おや、バンジュンに似てますね」とか入っててこれにもクスリw)。

と、ここに書き出したのは少しだけで、森繁さんの淡々とした、でもどこかコミカルなナレーションとセットでほんとにずーっと笑っていました。

ところが後半、光が肺病に倒れたあたりから、雰囲気が変わってきて、シリアスなドラマに。

鉄と良介の対立が悪化して大喧嘩。鉄の家は村八分に。そして、そんな状況で光が肺病になり、そのことを村の人間に知られないようにと、鉄は医者に見せることをためらい(光が動けないので医者を家に呼ぶことになるため)、そのかわり、肺病に聞くという鶯を手に入れようと必死に森を探し回ります。このシーンは、鉄の娘を思う愛情を感じる反面、村人への面子みたいなものが優先してしまう。村社会というよりも日本的と言ったほうがいいのかな、もう、今では古い考え(とは言え、こういう古いものに煩わされてる人もまだ多くいるとは思うのですが)に思えるけれど、確実に存在していた、他人の目からどう見えるのかを極度に気にするというあり方。そういった古いものとの訣別をする存在として、良介の息子・次郎がいるわけですが、次郎の先進さ(今なら普通の感覚だけど)も、因習というか、昔から続く何かの強固さのまえではなかなかその壁を破ることができない。

光は駐在さんが安く手配してくれた特効薬(注射)で一時、劇的に良くなっていきます。しかし、それも束の間、“自分の責任だ”と鉄が激しく自身を責める行為により命を落とすことになります。娘を自分のせいで亡くしてしまったこと、村八分で弔いの手伝いもないこと(村八分でも葬式の手伝いはする、というのが普通)。それらをぐっと耐えたけれど、怒りが爆発し、猟銃を手にして良介を殺しに行くと言う鉄を妻と息子が泣きながら、必死で止める場面。鉄のやらかしたことに、それを責めるのではなく、「百姓ってものを分からずに安く売ってしまった俺が悪いんだ」という駐在さん。

この後半は悲しいとか泣けるとかではなくて、痛いとかツライという表現があいます。なぜそう感じたのか、自分の中でまだ答えは出ないのですが、”備忘録”として自分のなかで大事なこととして書き残しておきたいと思います。

そして、最後、鉄が出す結論にいたって、この映画を通して感じていたことは、鉄の台詞を通して、それが明確に答えとして提示されます。部落(村)の閉鎖的な部分を笑いつつ、この話は日本であればどこにでもある、日本的なものなのだぞ、ということ。そして、それは映画にきちんと表現されていて、都会の人が田舎をさげすみながら作った上から目線の物語という感じはありませんでした。

この感覚、都会で生まれ育った人には伝わりにくいかもしれませんが、物語として取り上げたり、あるいはマスメディアやSNSにあふれる情報の中でも、地方を切り捨てたり下に見るような風潮を地方出身の私は感じることがあります(一票の格差と合区の問題のニュースにおける温度差とか)。あるいはここで感想を書いた「100万人の娘たち」でも、東京の人が地方を古い習慣にとらわれる場所として描いている感じがありました。おそらく、これは今に始まったことではなくて、昔からある感覚でしょう。しかし、この映画は、こんな強烈なタイトルなのに、そういうものを感じることはなく、それはつまり、日本のどこか、ではなくてどこにでもある物語として、その映画の視点がしっかりとおかれ、表現されていた、ということだったのだと思います。

と、いうわけで、何だか書きたいことが多くて、とっちらかった備忘録となりましたがσ(^_^;タイトなスケジュールでも観に行ってきた甲斐があった映画。

伊藤雄之助さんは今回初めてそのお名前を知った俳優さんでしたが、強烈なインパクト(映画のあとに「何かで観たことがあるなぁ」と思い返していたらNHKアーカイブスでドラマ「新・坊ちゃん」を観ていた時にマドンナの父親の地元の有力者を演じていて、こちらも存在感たっぷりでした)。淡島千景さんも水野久美さんもモンペ姿でもめちゃめちゃ美しいし(淡島千景さんなんてキレイ過ぎて、“ほんとは良家の子女なんだけど鉄に惚れて駆け落ちした”とかいう設定になってるんじゃないかとか思ってしまうほどでした(笑))、石浜朗さんはさわやか好青年。「伊勢佐木町ブルース」ではウーンッ(´-ω-`)となってしまったバンジュンさんでしたが、今作では笑いの前半部分とシリアスな後半部分とをしっかりとつなぐ、まさに名コメディアンであったことを感じましたし、個性が光る俳優さんたちにしっかりと楽しませてもらいました。そして喜劇映画が得意だったという渋谷監督の作品を観ることができて、そして大いに笑い、心動かされ、この監督が小津監督の「大根と人参」をどんな風に作品にしたのかにも興味がわいたり。と、また新しい旧作邦画の魅力を見せてもらったなぁ、と感じ、旧作邦画を観る上であらたな楽しみをえることができた次第。

タイトルのせいでソフト化やテレビ放送が難しいとか言われているそうですが、そういうことのせいで鑑賞しづらい作品になってしまうのは勿体ないなぁ・・・と思うのでした。

平成が終わる頃に出会った昭和のハンサムが令和でもかっこよかった件。

今回は映画の備忘録でも図書館の備忘録でもなく、ブログを書き始めたら我が身におきたスペシャルな出来事についてのお話。

で、まずはスペシャルなことが起こるまでの、ハンサムさんへのハマりっぷりを時系列で(!?)振り返ってみます(誰得)

平成29年12月「ゴールドアイ」(昭和45年作品)の第1回を東映チャンネルで視聴。

これがブログを書き始めるきっかけ。この作品の存在は、シルバー仮面になる前の柴田くん=柴俊夫さんがテレビドラマ初出演した作品として以前から認識していて、その作品、ようはデビューしたての柴さんが見られる!ということを楽しみに第1話の放送を見ました。これ、どれくらい楽しみにしていたかというと、横浜の放送ライブラリーとかさいたまや渋谷のNHKアーカイブスなどに、過去の出演作を見に行ったりしたくらい好きな俳優さん。つまり、念願の作品が観られると思って大興奮。

というわけで、柴田くんが見れることをめちゃめちゃ楽しみに鑑賞した第一話と第二話。録画してたビデオを見終った後の2017年12月10日のツイートは・・・

録画してたゴールドアイの一話と二話見終わる。1970年の作品ってことで、「戦中派のセンチメンタリズムですか!」とか若者側が言っちゃうというこの空気感。ドラマ自体はアクションもスピード感あって普通に面白い!

民間の特務機関?って設定はかなりファンタジーな感じがあるけど、ボスが元兵士の諜報員とかいう設定が可能な時代なので、なんだかそんな組織がありそうな感じがしてしまうw

柴さんは若くてかわいい好青年だし、高松さんは頼れる中堅って感じだし(リアルタイムではおじいちゃんの記憶)。あと、今回初めて拝見した吉田輝雄さんって役者さんがかなりイケメンである。ウィキ調べたら映画全盛期に活躍されてた俳優さんなのね。テレビは脇が多かったとかで、そら、知らんはずだ。

ハンサムタワーズ、さもありなんって感じの格好良さ。

はい、冷静にツイートしているようですがw柴さん目当てだったのに、初めて見た時から「誰なの、このかっこいい人!」になっていて、柴田くんの出番の少なさに凹むでもなくw速攻で調べて「ハンサムタワーズ」に行き着いています( ̄∇ ̄) この記事のTOP画像は第一話の吉岡さん初登場シーン。富士スピードウェイで車を走らせていたら(吉岡さんの表の職業はレーサーなのかな。もっとこの番組が続いていたらその辺りも掘り下げられていたことでしょう)、ボスから呼び出しの電話がかかってしまったところ。吉岡さんは最初からボスの呼び出しに文句を言っていて、007のよう(007大好き)。そんなスマートなキャラクターが似合っていて、こんな俳優さんがいたのか!っていう驚きの瞬間、私にこの超イケメン俳優の存在を教えてくれた瞬間でした(・∀・)

基本的に封切り作品も含めて、邦画そのものに殆ど興味のなかった私。上の世代の俳優さんとなると、子供時代にテレビで観ていたドラマ(主に大映ドラマw)に出ていた方しか分かりません(だから、若林豪さんとかは知っていたわけですが)。なので、この時の吉田輝雄さんの印象は「昔の二枚目俳優」ではなくて、超イケメンが目の前に突如現れた!という感じ。そして、スタイルの良さも顔の良さも洗練されていて現代的ヾ(o´∀`o)ノ

ハマったら追い駆け出すオタク気質。その年の年末はU-nextで配信されていた「網走番外地」や「日本暗殺秘録」を観て過ごすことに(なんちゅう年越しw)。

年始はまたこれ、私を狙ったのか?と言いたくなるようなタイミングで発刊された「僕らを育てた俳優のすごい人」を読んで、せっせと吉田輝雄と日本の映画史について知識を習得していきます。

1960年から続く怒涛の映画出演、68年からいきなり凄いタイトル(・・;)の映画出演が続くこと、そして1970年になって映画出演がぱったり途絶えてしまうこと。Wikipediaで見ていたフィルモグラフィーの謎がわかってきます。これ読んで、この後ほかの作品をいろいろ見るようになって、そういう経歴―自分の俳優としての価値やイメージより恩師についていくことを優先した―の人で、そんな人間性が役を通して伝わってくるから一気にファンになったのかも!とか一人いろいろと妄想を捗らせることにw

平成30年1月6日 ラピュタ阿佐ヶ谷で「今年の恋」(昭和37年)鑑賞。

U-nextやAmazonなど配信でみられるものを一通り年末に見終わるとwあとはどうやって作品を観ればいいんだろ?となって都内に沢山ある名画座の存在を知ります。で、なんと、このタイミングで「今年の恋」の上映をしている!悩みに悩んでw2日前にパパに「阿佐ヶ谷に映画を観に行きたい!」と突如伝え、息子のことを託し、ラピュタ阿佐ヶ谷へ(追っかけやん)。いや、もう、これ、さらにドツボにはまりますよねw「今年の恋」の上映中、出てくるたびにハンサム過ぎて一人で思いっきりニヤけて観て、劇場で売っていたマルベル堂のブロマイドを買って帰宅(゜∀゜)正さんの格好良さの余韻をひきずって、電車の乗る方向を間違える始末w

その後は、近所のTSUTAYAには置いてないけど、ソフト化されている作品を観るにはどうすべきかと、TSUTAYAディスカスに登録して「地帯シリーズ」や「古都」などを借りまくり、Twitterに映画の感想と「輝雄様カッコいいヾ(o´∀`o)ノ」と書き連ねる日々(笑)

そして気付いたのです!映画を見終わった時の感じ(主に“いかにカッコよかったか”ということについてw)を自分の中で反芻するのにTwitterじゃ不便すぎることに!そこで「ブログにしちゃおう!」と相成りました。(ここまでの文章長いなw)

2月に「ゴールドアイ」の放送が終わってしまって吉岡さんロス、ですが、

平成30年3月

「決着」(昭和42年作品)

平成30年4月

「続・決着」(昭和43年作品)

「真赤な恋の物語」(昭和38年作品)

と、幸運なことにソフト化されていなかった作品を東映チャンネルや映画館で観る機会が続き、「吉田輝雄がいかにカッコよかったか」をどこかに向かって言いたいがために!ひたすらブログを更新することに(「羅生門」とかつなぎの状態だよw)。

松竹大谷図書館に1日中引きこもったり、TSUTAYAになかった「女王蜂と大学の竜」と「女巌窟王」を借りるためにDMMに登録したり(その後結局前者のほうは中古で購入)、雑誌「映画秘宝」のバックナンバーを買ってインタビューを読んだり、と思いつく限りの方法で出演作品に触れまくり、Twitterで「輝雄さんかっこいい!」って言い続けていたら、下村健さんからリプをいただけるようになってインタビューされた時の話を教えていただいたりとか、もう、ヾ(*´∀`*)ノ キャッキャッ♪して過ごす日々w

そんな折、当ブログにMKB様からのコメントをいただきます。MKB様、輝雄さんのお知り合いで、なんと、拙ブログを輝雄さんもご覧になっている、とのこと。いや、もうね、「あこがれの先輩に読まれないことを前提に、いかに先輩のことが好きか書き綴った日記」みたいな調子のブログを(笑)まさか、その”あこがれの先輩”に読まれてしまっているわけです!恥ずかしすぎ!

このブログには昨年の7月に「犯罪のメロディー」の感想を更新したのに始まり、「爆弾を抱く女怪盗」「女弥次喜多タッチ旅行」「愛染かつら」「100万人の娘たち」「泣いて笑った花嫁」と、通常の方法(DVDソフトやテレビ放送、ネット配信、映画館での上映など)では、ブログを初めてからの期間で観ることができない作品の感想があります。これらはすべて、MKB様が持っていらっしゃったものから提供いただいて観ることができた作品(ありがとうございます!)で、このやりとりを通じて、MKB様が輝雄さんとお話されたことなどを教えていただいたり(私と同じように「ゴールドアイ」の再放送をきっかけにファンになった女性は他にもいらっしゃって、お店に直接電話をかけられた方がいたことなども教えていただきました(笑))、メールで何度もやりとりさせていただくようになりました。

と、そんな素敵な機会をいただいているうちにあっという間に迎えた令和元年も2カ月を過ぎたころ。MKB様から、「ある大きなプレゼントを送りますよ」というメールをいただきました。

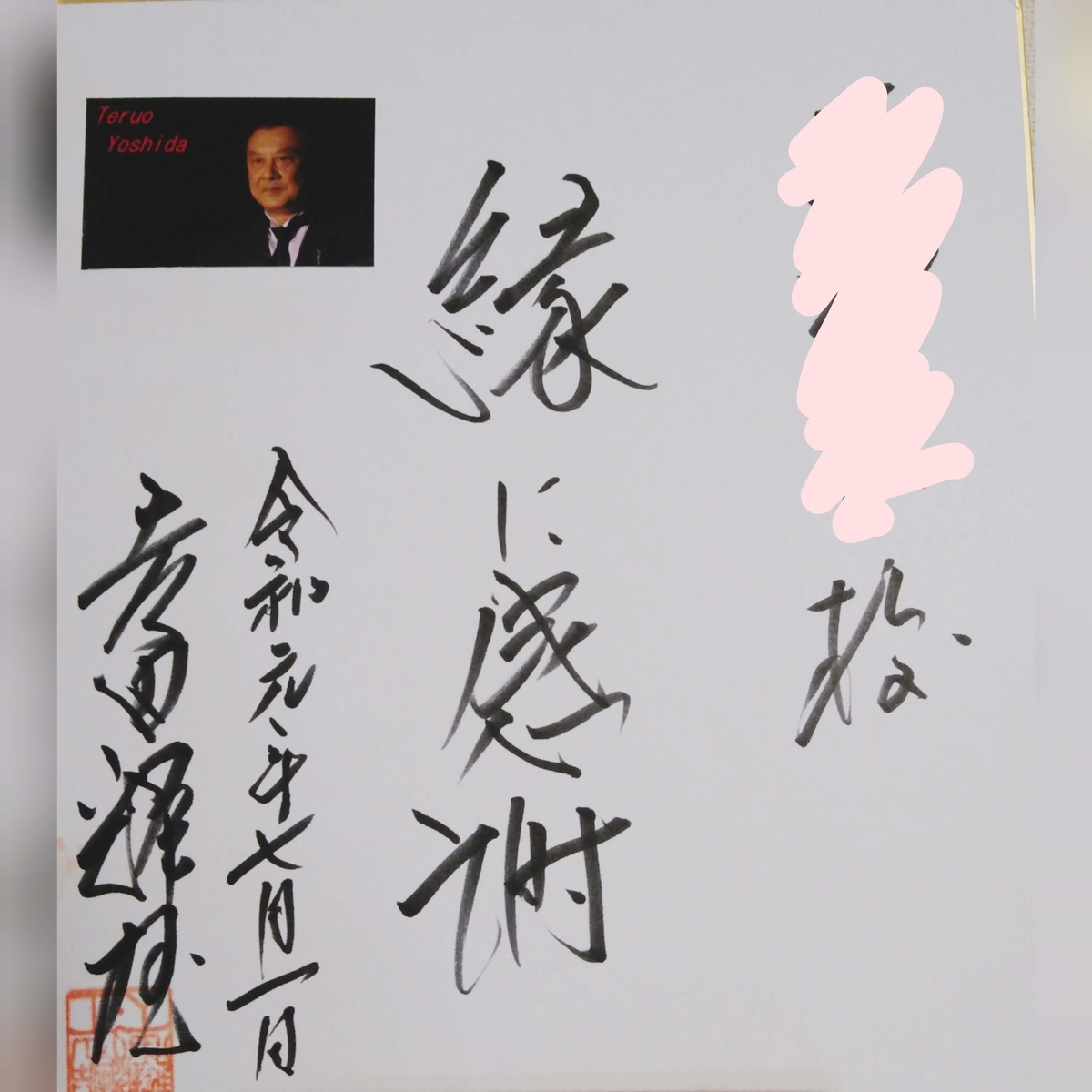

そしてメールから4日後、「伊勢佐木町ブルース」と一緒に届いたのがこちら!

私の名前と“縁に感謝”の言葉。ファーッ(≧∇≦*)ってなりますやん。(しかも達筆でいらしてさらにステキってなるし!)

MKB様からのお手紙も添えられていて、MKB様から輝雄さんへ私へのサインをお願いしてくださり、快諾していただいた、とありました。そしてこのメッセージについて。。。

吉田さんはサインにメッセージを込める習慣がありまして今回は「縁に感謝」。この時期に長らく放送のなかった「ゴールドアイ」が陽の目をみたことによって、【私】さんが吉田さんの旧作をおってブログに紹介してくれるようになったのも「縁」であるとのことで、お互いにその「縁」に感謝をささげたいとのことです。

ファーッ(≧∇≦*)ってなりますやん(2回目)。そして、私が嬉々としてw書き記しているご出演作の感想について、

ただ褒めそやす一方ではなく、良くない部分もちゃんと指摘しているというその見巧者ぶりに吉田さんはとても感心していました。

ファーッ(≧∇≦*)ってなりますやん(3回目)。

沢山の主演映画を撮り、また、名匠・名優とたくさんの作品を撮られた方が、東京の隅っこのほうで、好きすぎてブログ書き始めちゃったただの兼業主婦(しかも、「演技が硬いw」とか何様だよ、みたいな感想にも怒るでもなく、読んでいただいて)にこんなにステキなメッセージをくださって、私が勝手にw妄想していた”そういう経歴―自分の俳優としての価値やイメージより恩師についていくことを優先した―の人で、そんな人間性が役を通して伝わってくるから”っていう部分が、やっぱりほんとにそうなんだわ!って思えて、そのかっこよさにあらためて(〃゚∇゚〃)となったのでした!

というわけで表題。

平成がもうすぐ終わるという頃に放送された昭和45年の「ゴールドアイ」で初めて出会った吉岡さん=吉田輝雄さんは、想像通り、いつまでもステキでかっこよい方で!好きって言い続けていて良かったなぁ、って思うのでありました٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

村山新治監督「夜の歌謡シリーズ 伊勢佐木町ブルース」

“ヒモ”なのにかっこいいとはどういうことだ。

【映画についての備忘録その60】

村山新治監督×梅宮辰夫主演「夜の歌謡シリーズ 伊勢佐木町ブルース」(1968年)

伊勢佐木町でバーやキャバレーの新開店の準備を請負う”オープン屋”の宮田(梅宮辰夫)。土地成金で農家の大倉(伴淳三郎)は、開店したばかりのキャバレーで出会った宮田に、1500万円でバーの開店を依頼する。ただし、ママになる女を自分の愛人にするのが条件。この仕事を引受けた宮田は、人気ホステスだったれい子(宮園純子)を口説き落とす。伊勢佐木町裏にあったバーを買収して、大倉の愛人になる話はふせたまま、彼女をママにしてバー「れい子」が開店した。

大倉は、宮田が自分の愛人になる話をれい子に承知させていないばかりか、夜をともにしている事に腹を立てて、愚連隊を集めて宮田を囲み、何とかしろと迫る。しかし、れい子を差し出す気のない宮田は、自分を慕うホステス、チャコ(清水まゆみ)に、大倉の相手をさせるのだった。

その夜、宮田がれい子のマンションを訪れると、そこにはれい子のかつての男で、刑務所から出てきたばかりの竹村(吉田輝雄)がいた。ベッドで抱き合う二人にショックをうけた宮田は、竹村にれい子から手を引かせるため、金で話をつけようとするのだが・・・。

「夜の歌謡シリーズ 伊勢佐木町ブルース」はソフト化&レンタルもされている映画で、輝雄さんファンになったばかりの昨年の1月、まだこのブログを書き始める前、TSUTAYAでレンタルして鑑賞した作品です。今作の輝雄さんは予想を裏切る方の格好良さで、いつかこれも感想を書こうと思っていたところ、今年7月になって、ある特別なプレゼントとともに(それについては次の記事で)私の元にDVDがやってきてくれて、1年半ぶりの鑑賞となりました。

で、この作品、なんか小難しいことはさておいて、という映画。女たらしの男とそれを取り巻く女たちの話。うん、文字通り、それだけの映画。個人的な好みの問題です、という前置きをしつつ、ストーリーはこれといって取り立てたものはないし、伴淳三郎さんのコミカルなパートも、大物コメディアンということは知っているのですが、この作品に関して言えば、やりすぎ感、出すぎ感があって笑えないし…。”歌謡映画”として青江三奈さんが「伊勢佐木町ブルース」を劇中で唄ってくれている、というサービス以外はとくにうまくいっている感じがしません。梅宮さんは軟派路線が受けていたということですし、梅宮さんを生かすストーリーと伊勢佐木町ブルースのヒットにあやかって、なんとか作った映画、という印象。

そんな印象だというのにこうして感想を書いているのは、はい、もちろん、上述の通り、吉田輝雄がカッコよかったから(・∀・)「決着」二作品と同じくで、主演の梅宮さんよりかっこいい(役回りはそんなことないのにw)!硬派な役が多い輝雄さんが“ヒモ”を演じているという貴重さと(他に映画でのこういう役は未見の「霧子の運命」くらいなのかな。)、ヒモなのにというか、もっと言えば自分の女を金で渡す話に乗っちゃうようなひどい男なのにw他の映画では観られない類のかっこよさと色っぽさを醸し出していて、硬派な作品のそれとは違う方向で、観ていて(//∇//)ってなっちゃう作品。なんだかご本人も、この竹村という役を楽しげに演じておられるように見えます(・∀・)

竹村が2年の刑務所暮らしの後に出所すると、組長が逮捕されていて組も解散。行く当てもなくて、昔の女だったれい子の元を訪ねます。バーにやってきた竹村の姿にドキッとするれい子。

鋭い視線でれい子を見つめますが、

「おまえのことは忘れられなかったぜ」

という甘いセリフ。竹村にれい子は刑務所に入っていた間に手紙も送らなかったことを、社交辞令なのか本心なのかといった風に謝り、竹村は「誰だって務所に入った男なんざ、縁を切りたくならぁね」とさらっと笑顔で流します。優しくて理解あるような台詞からの…

「アパートどこだよ。鍵を貸してもらおうか」

この流れがやたらカッコいいんだヾ(*´∀`*)ノヒモなのに!低いトーンで当たり前のように、そして、有無を言わせない感じで、れい子から鍵を受け取って、彼女のマンションへ転がり込みます。

で、もう、あとは宮田の前に障壁のように立ちはだかります。れい子も宮田に対して竹村のことを「あの人」なんて言っていて、宮田を好きだけど竹村にも情が残っている、という雰囲気。そりゃ、こんな男前が帰ってきちゃったらねぇ(っ´ω`c)

同じ1968年の「続・決着」では、真っ直ぐな恋を演じていた輝雄さんと宮園さんの組合せでしたが、こちらでは、真逆なようなカップル。いやー、ありがとうございますw

立ちはだかった最後は二人で決闘となります。ここは宮田の見せ場。相手は出所してきたばかりのヤクザ。敵うはずのない相手に命がけで挑むあたりのかっこよさ。軟派だけどカッコいいみたいなとこが、らしさ、なのかな。

このアクションシーンは短かったけど、展開もスピーディーで、緊張感のあるシーンでした。

うん、で、やっぱり(!?)、この二人が並ぶと輝雄さんのスタイルの良さを再確認することになって、結局ここでも竹村のかっこよさに(っ´ω`c)となったり。

最後に。この映画、梅宮さん主演だし、輝雄さんにフォーカスして書いてますが(それは仕方ないw )、物語の主役はチャコとれい子の女性二人でした。とくに清水まゆみさんのチャコは、女ったらしに振り回され、利用され、それでも離れられない、まぁ、普通に言ったら“バカな女”です。もし、友達がこんな状況なら、こんな男とはさっさと別れちゃえ!って言う感じ。でも、清水まゆみさんの演じるチャコはかわいらしくて、いじらしくて、何となく応援したくなる。最後に宮田が戻ってきてくれて良かったね、と思える。

「伊勢佐木町ブルース」の歌詞の世界、女性が主人公な気がするしね。そうなるか、なんて思いつつ。

うーん、それにしても、ヒモがこんなにカッコよくていいんだろうか(//∇//)

高瀬将嗣監督「カスリコ」

渋い俳優陣で、最後まで見せる。

【映画についての備忘録その59】高瀬将嗣監督×石橋保主演「カスリコ」(2018年)

昭和40年代、高知。賭博「手本引き」にのめり込み破滅した岡田吾一(石橋保)は、高知一と言われた自身の料理屋を手放し、妻子を妻の故郷に帰し、途方に暮れていた。家も金もなく、空腹に耐えかねて神社で倒れていたところを、昔気質のヤクザ 荒木(宅麻伸)に助けられ、”カスリコ”の仕事を紹介される。カスリコとは、賭場で客の世話や使い走りをして、僅かな金をめぐんでもらう仕事だ。

そこは、かつて自分が客として、大金をかけて入り浸っていた場所。仕事も住む場所もない、しかし、いつかはまた妻子とともに暮らしたいと願う吾一は、自身のプライドも捨て、カスリコとして働きはじめる―。

1960年代の映画の感想でほぼ埋め尽くされている当ブログですが、ついに、2018年製作の映画の感想を書くときがやってきましたw2018年にこの映画の舞台・高知県で初めて上映され、2019年6月22日に渋谷(ユーロスペース)にやってきました。しかし、昭和40年代を舞台にした、モノクロで撮られた映画です。

で、なんでこの感想を書くかっていうと、このブログのタイトル“T”。ブログの紹介文「好きな俳優さんのお名前のイニシャルがことごとくT」と書いていますが、そのT、石橋保さんも含まれておりまして(輝雄さんの感想に圧倒的に偏ってますけど!)(・∀・) 中学生の時から長らくファンをやっていて、浮き沈みを熱かったりぬるかったりしながらwその姿を追っております。その保っちゃん(すみません、勝手にそう呼んでますw)の、久しぶりに、仁俠ものじゃない(賭博の話だけどかたぎさんです)、そして、味のある役者さんたちを揃えた、主演映画。殺陣師として有名で沢山の作品に関わってこられた高瀬監督というのも興味深く、そして、モノクロで撮られる、しかも高知が舞台とか、なんやかんやと興味をひかれ、行ってきた次第。

映画はあらすじの通り、賭場のシーンが多く、賭博を巡っての人の生き様が描かれます。なんて、大層な書き方してますが、ようは賭け事で身を持ち崩した男の話。一度は立ち直りまっとうに生きようとし、しかし、その最後はやはりなけなしの金を一か八かにかける。妻目線でみれば、最悪な夫です(^◇^;)たぶん、これを見て「こんな風に生きてみたい」とか「こんな夫がいい」なんて思う女性は皆無でしょう(いや、いるかもな、人の趣味は色々だ)。

で、まぁ、そんなストーリーなので、正直、物語や登場人物に何かしら感情移入したり、というようなことはなし。ただ、腕と個性のある俳優陣の演技と、高瀬監督の演出にひっぱられ、最後までしっかり見ることのできる作品でした。最近の実写邦画のイメージはラブストーリーか、もしくはやたらメッセージ性をもったりだとかそういう作品が持てはやされているような気がしますが、そういうところとは反対側にあって、一人の男の生き様をみてくれ、という、ただそれだけ(褒め言葉として)の映画。変に意味を持たせたりしていない。こんな映画も時にはよいもので。

保っちゃんは、カスリコとして働きだす吾一を、プライドの行き場を失って途方に暮れているだけの男ではなくて、繁盛店を切り盛りしていたその素質―気遣いの細やかさや客を引き付ける人間的な魅力―をその演技から垣間見せてくれます。それが、この映画のクライマックスとなる、伝説の賭博師・源三(高橋長英)との1対1で勝負する場面での、吾一の凄みに納得感をもたせ、その展開に無理なく見ている側を誘っていきます。

荒木役の宅麻伸さんは、私的にはどっちかっていうとエリート官僚みたいなイメージが強いのですが、昔気質のヤクザがはまっていました。物静かで、身内でも何でもない吾一に仕事を世話してやる優しさと、それでいて他者を易々とは寄せ付けない迫力や威圧感を感じさせます。

そして高橋長英さん。河原で吾一と昔話をする穏やかなおじいさん、といった風とクライマックスの賭場のシーンでの賭博師としての鋭さ。特に賭場のシーンは吾一と源三は一切目を合わせない、言葉も交わさないのですが、その空間は特別な空気が漂います。

カスリコ仲間の山根和馬さんとか、賭場の客の西山浩司さん、小市慢太郎さん、賭場のぼんぼり(運営してる人)の中村育二さん、みなさん、それぞれの持ち場で、それぞれの人生を感じさせてくれる唸りたくなるような演技でした。

そして、高瀬監督は、アクションのシーンはないのですが、その代わり(!?)賭博のシーンをテンポ良く演出されていました。映画で取り上げられた“手本引き”という博打、サイコロの“丁か半か”ってやってるのより、かなり地味なのですが、映画のあとのトークショーで、場面展開とかアクションシーンと同じ手法で撮った(場面の切り替え方とか)とお話しさされていて、とても納得なのでした。よく分からない博打のシーンを面白く見せるのってなかなか難しいと思うんです(007シリーズが大好きなので、実感としてね)。でもね、そこもきちんと、飽きずに観ることのできる作品でした。

と、いうわけで、初の新作邦画の備忘録は、職人のような俳優陣と監督による渋い映画。女性視点での共感だとかそういうのは一切排した、だらしない男の話。ただ、最後にそんな人生を自分らしいと振り返る吾一に、男の人の究極の理想ってこういう感じなのかな、とか想像をしてみたり。盗んだバイクで走り出す歌が、実際にそんなことをする人は少ないはずなのに、いつまでもその世代の人達に支持されているって、そういうところにあるのかな、なんて。・・・嫁さんの立場からしたらとんでもないけどねw

【おまけ】

映画のあとは高瀬監督、保っちゃん、宅麻さん、西山さんのトークイベントも。高瀬監督はとってもジェントルマンの雰囲気。また、ワルオのイメージがやっぱり強烈な西山さんなのですが、演技に対する真摯な向き合い方など、とても印象的なお話。

そして、保っちゃんファンとしては、ご自身の境遇(大手事務所でデビューからしばらくの恵まれた時期と事務所をやめて役者の仕事が途絶えてしまった時期、そして今またこうして主演映画をとるにいたる変化)と吾一の境遇に自身を重ねたという個人的な部分のお話を聞けたこともまた貴重でした。

上映後、「カスリコ」ラベル(トップ画像のポスターと同じラベル)のホッピーと銀座にある高知のアンテナショップのサービス券(ここの二階の高知の美味しいものが食べられるレストラン“おきゃく”はめちゃオススメです!)をお土産でもらって、ホッピーの試飲まであって(試飲っていっても、大きいカップになみなみと注がれてましたw)一度の鑑賞でいっぱい美味しい思いをした「カスリコ」の鑑賞でした。

大庭秀雄監督「稲妻」

誰かのどこかに、自分をみる。

【映画についての備忘録その58】大庭秀雄監督×倍賞千恵子主演「稲妻」(1967年)

東京の下町の雑貨屋の三女清子(倍賞千恵子)は大企業で電話の交換手として働いているが、恋人の川口にある日別れを告げられる。その原因は、清子の家族―長女の逢子(稲垣美穂子)、次女の光子(浜木綿子)、兄の嘉助(柳沢真一)とそれぞれ、父が違っているという、複雑な家庭環境のせいだった。

逢子は両国でパン屋を営む綱吉(藤田まこと)との縁談を清子に持ちかける。綱吉は逢子の夫・竜吉(穂積隆信)と温泉ホテルを始めようとしているという、腕のある商売人である。そんな折、光子の夫・呂平(田口計)が交通事故で急死する。葬式の夜に弔問に訪れた綱吉の羽振りのよさに、逢子や竜吉だけでなく、母のせい(望月優子)も、悲しみにくれる光子をそっちのけで綱吉を迎えるのを見て、清子は綱吉にも家族にも嫌な気分になる。

そして、呂平の保険金が下り、呂平の抱えた借金の返済を終えた光子は神田で小さな喫茶店を開くことを考えていた。光子はその世話を綱吉に見てもらううちに男女の仲となる。それ以前には姉の逢子と関係を持っていた綱吉。ある日、開店前の光子の喫茶店を訪れた清子。そこで、綱吉と光子、逢子が鉢合わせとなり、大喧嘩になるのだった―

シネマヴェーラ渋谷の「欲望のディスクール」特集で鑑賞しました。ちょうど会社の送別会があって、時短勤務者、時間通り切り上げて、送別会までの時間を映画を観て過ごすことにしました(なかなか贅沢な気分)。大庭秀雄監督作品、初鑑賞(「君の名は」をまだ観ていないのです!)。映画は清子とせいの親子関係、三人姉妹の関係を中心とした女性の物語。三人姉妹と母親は各々性格が違っていて、観る人が4人のどこかの部分に自分に近いものをみるのではないかな、と思うような映画でした。男性陣は物語を動かす役目をおっている綱吉ですら、添え物的な感じです。

逢子は元は水商売をやっていたようで、自分の女としての武器をいかして、いい男(=金を持っている男)を利用しよう、というような女性。夫の稼ぎがなくなると見ると、あっさり見限って綱吉に乗り換える。上の学校へは行かず、働いて清子の学費を出してやったりもしてくれたようですが、そういう”女”としての生き方を自ら選んでいるようで、どこか自信がなく、その生き方に卑屈になっていて、清子へも光子へも劣等感を抱いているように見えます。

光子は内気な女性で、あまりはっきりとものを言うことをしませんが、夫・呂平が昔、姉の馴染みの客であったことを結婚した後でも気にとめていて、何となく二人の間を疑っています。それでいて、呂平の帰りが遅くて晩ご飯を一緒に食べられない、となると寂しいと思ってしまう。呂平が死んだ後に何日も泣き続け、突如として愛人が現れても呂平の墓参りに行く。呂平の保険金がおりると、それで喫茶店を開業し、自立していきて行くかと思いきや、開業の支援をしてくれた綱吉と男女の仲になり、逢子と取っ組み合いの喧嘩になる。一人では寂しい、男がいないと生きていけない。ある意味とても女性らしい女性です。

母のせいは父親の全員違う4人の子供を生んで、戦中戦後、雑貨店を営みながら必死の思いで子育てをしてきた女性。ただ、苦労話なんて殆どしなくて、子供達にも「そういうところはお父さんにそっくりだ」とかしれっと言っちゃう。ものすごい人生を生きてきたはずなんだけど、えらくサバサバしている。女に振り切っちゃったから父親違いで4人生んでるんだろうに、母親らしさ満点で、あれこれ問題を抱える我が子のことを本当に心配している愛情が伝わってきます。

清子はその名の通りというか、清廉さを感じる女の子。映画の冒頭、私生児であることを理由に恋人に振られますが、彼氏に文句も言わず、悔し涙を我慢して仕事に戻るシーンで、彼女の負けん気の強さとか、自立心を強く感じます。男に頼らなくても一人で生きていけるようにとタイピストの資格の勉強をはじめ、男に振り回される姉二人と、いつまでも定職につかない兄、仕事が上手くいかなくて飲んだくれる義兄とか、自分を取り巻く家族のだらしない面に“毒気にあてられて自分までダメになりそうだ”と家を出て行くことを決めます。

と、4人の女たちはそれぞれ、はっきりとした個性があります。逢子の自信のなさ、誰かに側にいてもらわないとダメな光子、清子の一人で生きていけるようになりたいという自立心…。だから、この映画を観た女の人は、特定の誰かに、というよりも、それぞれのどこかに、自分に似た部分をみつけるのではないかと思います(せいさんについて書いてないのは、生き方が突飛でカッコよすぎたから)。それ故に、この姉妹・親子をめぐる、作り方によってはただの昼ドラ的なドロドロな物語になりうる出来事が、遠く離れたところで展開される見世物ではなくて、近くで起きている家族の物語として、観客を映画に向き合わせます。

なかでも、清子は家族環境を除けば普通の女の子で、スキルを身に付けたいとか、今いる家を出て新しい生活をしよう、とか、多くの若い子、あるいは、おばちゃん達の若かった頃(私もなー)の姿をうつしているように思います。だからなのか、母親との喧嘩の場面はズシンときます。

ゴタゴタしている家に嫌気がさして独り暮らしを始めるべく、その引っ越しの当日、清子とせいは喧嘩になります。家族がそれぞれ問題を抱えている時に見捨てるように出て行くことを母に責められた清子は父親が全員違うということの引け目を感じ続けてきた、と返します。それでも一生懸命育ててきたんだ、と言われると「産んでほしいなんて頼んでない」。それに対して、せいは「子供が出来たら生まなければいけない時代だったんだ!」と。同じ方向(カメラ側に向かって)に視線を落として目を合わせない二人をとらえる絵がとても印象的で、そして、いつもサバサバしているせいが、この喧嘩で涙を流します。

問題を抱える親子関係を描く作品でこういう言い合いは定番のようなものですが、清子はすれて、家族にあたって、という不良のように生きてる子ではない。彼女なりにキチンと生きていこうとして、そういう中でぶち当たる、思いつまった心の内、その結果の喧嘩のシーンです。自分ではどうしようもない環境に「どうして生まれてきちゃったかなぁ」って思う、というのは、みんな(だと思うんだけどw)どこかで通る道。それが、他の兄妹ではなくて、清子という、きっと多くの女性が共感できるであろう普通の人生を生きようとする女の子が言葉にすることで、そして、視線をあわせて面と向かって言えないけれど、その場を逃げ出すこともなく語ることで、愛情ある親子の、互いを思いあいながら、それでも言ってしまうという心情の辛さが見えて、このシーンが”よくある場面”ではなくて、この映画の特別なシーンとして、そして、どの親子にも起こりうることとして見せられたようで、ズシンときたのだと思います。

と、いうわけで、空いた時間に観られる映画、という理由で観てきた「稲妻」。そんなきっかけでまたも素敵な映画を観ることができて、他の大庭監督の作品も機会を見つけてみてみたいな、と思ったのでした(あと、せい役の望月優子さんも素敵な女優さんだったので、こちらもまた気にしてチェックしていきたい)。

そうそう、本作は1967年の作品なのにまさかのモノクロ映画。倍賞千恵子さんと輝雄さんの共演作で1964年に撮影されている「恋人よ」という作品があって(町工場の工員という、輝雄さんのフィルモグラフィー的にはたぶんレアな役!)、はたしてこちらはカラーなのか、モノクロなのか気になって、また図書館で調べなきゃだわ、と思った鑑賞後でもありましたw(結局、話がそこに落ち着くのかw)

本多猪四郎監督「ゴジラ」

これは戦争映画だ。

【映画についての備忘録その57】本多猪四郎監督×宝田明主演「ゴジラ」(1954年)

太平洋の沖合いで船舶が沈没する事件が相次ぐ。大戸島の漁船が生存者を救出したとの情報が入るが、その漁船も消息をたち、若い漁師・政治だけが大戸島へと生きて流れ着く。そして、島を取材に訪れた新聞記者に、漁船が沈没した原因が巨大生物だったと語った。にわかには信じがたかったが、ある夜、その巨大生物が島を襲い、木はなぎ倒され、家屋や家畜はつぶされ、そして、政治と母親はつぶれた家の下敷きとなり、政治の家族は弟の新吉だけが生き残ったのだった。

この大戸島の被害に調査団が結成され、古生物学者の山根博士(志村喬)や助手で娘の恵美子(河内桃子)、その恋人でサルベージ機関の所長・尾形(宝田明)らで結成された調査団が大戸島に派遣される。この生物の通ったあとには三葉虫の死骸が落ちていて、足跡からは放射能が検知される。そして、彼らの前にその巨大生物ーゴジラが姿を現す。ゴジラは、密かに生き残っていた太古の生物が、繰り返される水爆実験の影響で目を覚ましたものだったのだ。

ゴジラの強大な力に人間たちは成すすべもなく、東京に上陸したゴジラは街を火の海に変えていく。その頃、山根博士の愛弟子である科学者の芹沢(平田昭彦)は、ゴジラを消滅させうる強力な“武器”を完成させていた―

ハリウッド版のゴジラがやってきて話題になっているタイミングで、初代のゴジラをAmazon Primeビデオで初鑑賞しました。あの有名な音楽、ゴジラの咆哮、もう、オープニングタイトルからワクワクです。STAR WARSとかジョーズなんかも曲聴いただけでドキドキしますけど、それよりもさらに20年以上昔の日本映画。ほんと、すごい(ボキャブラリー貧しすぎw)。

私、子供の頃にそもそも映画に親しむ環境になかったため、ゴジラとか怪獣映画の類を観て育った記憶は皆無です。1970年代後半~1980年代前半にゴジラシリーズの制作がされていないようで、怪獣映画を観る適齢期(?)にそれらが作られていなかった、というのも大きいかもしれません(キン消しとか集める子供だったので、ドンピシャでやってたら観てたんじゃないかな、っていう)。

と、いうわけで、私にとっての怪獣映画は大人になってから観た「シン・ゴジラ」と「ゴジラ対へドラ」(これは柴俊夫さんめあてw)の二つ。それ以外で怪獣映画として平成ガメラシリーズの「ガメラ2」(これは石橋保さん目当てw)を観ただけ、という非常に乏しい鑑賞暦しかなくて、”他のゴジラ映画と比べて”、とか”怪獣映画としてどうか”、とか言う知識に基づいた感想はほぼなし。で、そういう人間が観た「ゴジラ」第1作の感想は、「こりゃ、戦争映画だわ」なのでした。

なぜそう感じたのかと言えば、第二次世界大戦の傷跡の生々しさ、強敵に立ち向かう集団としての人達の描かれ方、そして、志村喬さんをはじめとするゴジラに立ち向かう人の演技、そういった要素によるものでした。

特に大戦の傷跡の生々しさは、この時代でなければ描けないものだと感じました。ゴジラが東京に上陸するのでは、という段階での「やっと長崎から逃れてきたのに、また疎開しなければならないのか」という通勤電車での会話、銀座の松坂屋の下で迫り来るゴジラを見上げ、怯えながら「お父ちゃまの側に行くのよ」という母親とそんな母にしがみつく子供たち。死や戦争というものがすぐそばにあることが伝わってきて、怪獣映画というファンタジーを見ているというよりも、リアリティーのある物語を見たという、そういう印象が強く残ったのでした。

そして、海上保安庁や自衛隊の、ゴジラに立ち向かって戦う人間たちの装備の貧弱さと、それに比較してのゴジラの強敵感。アナログ(って表現でいいのか?)な兵器が、「シン・ゴジラ」やら所謂SF映画を見たときのそれと比べて格段に「絶対に敵わない」というような絶望感を感じさせます。これは今の時代から観ているから感じる感覚なのかもしれませんが、なんというか、太平洋戦争の戦況が悪化していくなかで、アメリカに玉砕覚悟で向かっていく、そんな危うさを思わせるのです。さらに、ゴジラの被害にあって続々と病院に運ばれてくる人たち。戦うことのできない人達のなすすべのない―意識を失った母親と病院で離ればなれになり泣きじゃくる女の子、被害を受けた人の多さに治療が追いつかない病院―疲弊感。子供のための作品であれば、大人目線では「でも、最後は勝てるよね」みたいな流れを感じるものですが、ゴジラを前にした時の人々の無力感がヒシヒシと伝わってきて、やはりこれも、現実の戦争で勝ち続ける事などあり得ないということ、そして戦闘には華やかなヒーローが生まれるだけではなくて犠牲者もいるのだという、そういうリアルな戦いの厳しい物語を見せられているような感覚になったのでした。

最後に、山根博士役の志村喬さんと芹沢博士役の平田昭彦さんの演技(宝田明さんが主役なんですがσ(^_^;)。あくまでメインはゴジラ(主役はゴジラ、というのが正しいのかw)なわけですが、生物学者としての山根博士のゴジラという”生物”に対する思慮、芹沢博士の科学者としての自分が生み出したものへの責任と、それを使用することへの覚悟。スクリーンから二人の演技の真摯さが伝わってきて、ゴジラという脅威に現実味が与えられ、この映画を怪獣映画ではなくて、人の物語―つまりは戦争映画のように―にしているように思えたのでした。

と、なんだか深い感じの感想になってしまいましたがwもちろん、なかなか全容を現さないゴジラにどきどきさせられたり(「ジョーズ」の煽られ方はこれだな、と思いました)とか、アトラクション的な楽しみ方もたっぷり。当時、大人も子供も巻き込んで大ヒットしたのも、さもありなん、なのでした。そして、この映画、結局主役の尾形は正論言って右往左往しているだけで、「吸血鬼ゴケミドロ」の杉坂さんを思い出し、ヒーローって案外そういうものなのか?と思ったりしたことも付け加えておきますw

![夜の歌謡シリーズ 伊勢佐木町ブルース [DVD] 夜の歌謡シリーズ 伊勢佐木町ブルース [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51GAYkxiVjL._SL160_.jpg)